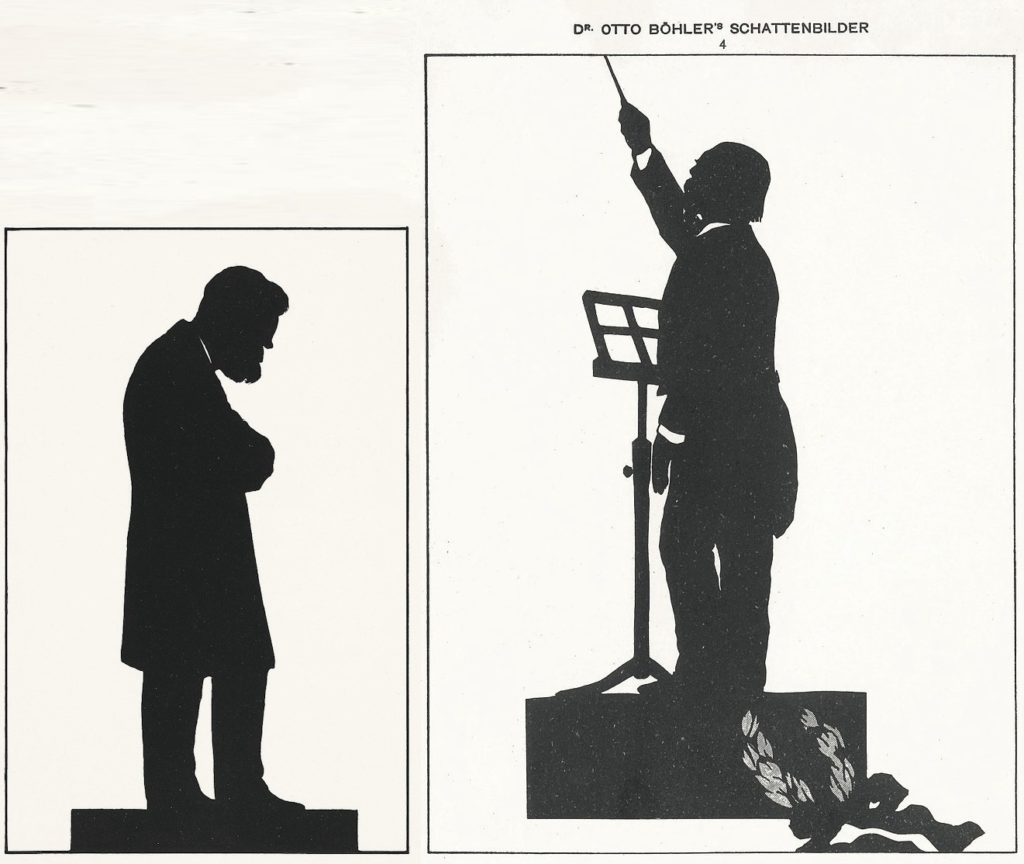

Nietzsche stuurt na het horen van de Tristan (Wagner) o.l.v. Hans von Bülow aan de dirigent samen met zijn dankwoord een kopie van zijn Manfred-Meditation, met de vraag om een eerlijk oordeel. Nou, dat komt, en is ronduit negatief. Von Bülow hoopt dat het een ‘parodie op de toekomstmuziek’ is, maar vreest dat het gewoon ‘slechte anti-muziek’ is. Het duurt wel even voor Nietzsche het verwerkt heeft (3 maanden om precies te zijn), maar dan schrijft hij Von Bülow een brief terug… om hem te bedanken. Hieronder de correspondentie in z’n geheel. Hier alvast een belangrijk fragment uit deze (tweede) brief van Nietzsche, in vertaling:

“Wees ervan overtuigd dat ik het nooit gewaagd zou hebben — zelfs niet voor de grap — u te vragen mijn “muziek” eens te bekijken, als ik ook maar het flauwste vermoeden zou hebben gehad van haar volstrekte waardeloosheid ! Helaas heeft tot dusver niemand mij wakker geschud uit mijn onschuldige waan, namelijk dat ik mij inbeeldde dat ik muziek kon maken (d.w.z. componeren), amateuristische en groteske, zeker, maar die voor mijzelf hoogst “natuurlijk” aanvoelde… U hebt mij zeer geholpen — het is een bekentenis, die ik nog steeds niet zonder enige pijn doe. 1

Ik zal mij, schrijft Nietzsche in een kladversie van deze brief (kort voor 29 oktober 1872) – bij wijze van ‘muzikale gezondheidskuur’ – wijden aan het studeren van de Beethoven-sonates, die u hebt uitgegeven. Leerzaam. In een brief aan zijn vriend Erwin Rohde citeert hij Von Bülow’s brief en schrijft: “Der Brief Bülows ist für mich unschätzbar in seiner Ehrlichkeit, lies ihn, lache mich aus und glaube mir, daß ich vor mir selbst in einen solchen Schrecken geraten bin, um seitdem kein Klavier anrühren zu können.” Dat laatste is gelukkig ook weer overgegaan (zonder piano in de buurt kon hij niet leven), maar hij is wel – voor langere tijd – gestopt met het componeren.

Nietzsche aan Von Bülow (nr. 240) – 20 juli 1872

An Hans von Bülow in München

Basel 20 Juli 1872.

Verehrter Herr,

wie gerne mochte ich Ihnen noch einmal aussprechen, mit welcher Bewunderung und Dankbarkeit ich Ihrer immer eingedenk bin. Sie haben mir den Zugang zu dem erhabensten Kunsteindruck meines Lebens erschlossen; und wenn ich auser Stande war Ihnen sofort nach den beiden Aufführungen zu danken, so rechnen Sie dies auf den Zustand ganzlicher Erschütterung, in dem der Mensch nicht spricht, nicht dankt, sondern sich verkriecht. Wir Alle sind aber mit dem tiefsten Gefühle persönlicher Verpflichtung von Ihnen und von Munchen geschieden; und auser Stande Ihnen dies deutlicher und beredter auszudrücken gerieth ich auf den Einfall, Ihnen durch Ubersendung einer Composition, in der freilich durftigen, aber nothwendigen Form einer Widmung intra parietes, meinen Wunsch zu verrathen, Ihnen recht dankbar mich erweisen zu konnen. Ein so guter Wunsch! Und eine so zweifelhafte Musik! Lachen Sie mich aus, ich verdiene es.

Nun höre ich, aus den Zeitungen, das Sie noch einmal, am 8 t. August, den Tristan aufführen werden. Wahrscheinlich bin ich wieder zugegen. Auch mein Freund Gersdorff will wieder zur rechten Zeit in Munchen sein. – Von Hr von Senger wurde ich in diesen Tagen durch einen Brief erfreut. Haben Sie R W<agner>’s Sendschreiben uber klassische Philologie gelesen? Meine Fachgenossen sind in einer angenehmen Erbitterung. Ein Berliner Pamphlet gegen meine Schrift – unter dem Titel ≫Zukunftsphilologie!≪ – befleisigt sich, mich zu vernichten, und eine wie ich hore, bald erscheinende Gegenschrift des Prof. Rohde in Kiel hat wiederum die Absicht, den Pamphletisten zu vernichten. Ich selbst bin mit der Conception einer neuen, leider wieder ≫zukunftsphilologischen≪ Schrift beschäftigt und wunsche jedem Pamphletisten eine ahnliche Beschaftigung. Mitten darin, mochte ich aber wieder die heilende Kraft des Tristan erfahren: dann kehre ich, erneuert und gereinigt, zu den Griechen zurück. Dadurch aber, das Sie uber dies Zaubermittel verfügen, sind Sie mein Arzt: und wenn Sie finden werden, das Ihr Patient entsetzliche Musik macht, so wissen Sie das pythagoreische Kunstgeheimnis, ihn durch ≫gute≪ Musik zu kuriren. Damit aber retten Sie ihn der Philologie: während er, ohne gute Musik, sich selbst uberlassen, mitunter musikalisch zu stöhnen beginnt, wie die Kater auf den Dächern.

Bleiben Sie, verehrter Herr, von meiner Neigung und Ergebenheit überzeugt!

Friedrich Nietzsche.

Von Bülow aan Nietzsche (nr. 347) – 24 juli 1872

Hans von Bülow an Nietzsche in Basel

München, 24 Juli 1872

Hochgeehrter Herr Professor,

Ihre gütige Mittheilung und Sendung hat mich in eine Verlegenheit gesetzt, deren Unbehaglichkeit ich selten in derartigen Fällen so lebhaft empfunden habe. Ich frage mich, soll ich schweigen, oder eine civilisirte Banalität zur Erwiderung geben – oder – frei mit der Sprache herausrücken? Zu letzterem gehört ein bis zur Verwegenheit gesteigerter Muth: um ihn zu fassen, muß ich vorausschicken, erstlich, daß ich hoffe, Sie seien von der Verehrung, die ich Ihnen als genialschöpferischem Vertreter der Wissenschaft zolle, festüberzeugt – ferner muß ich mich auf zwei Privilegien stützen, zu denen ich begreiflicher Weise höchst ungern recurrire; das eine, überdieß trauriger Natur: die zwei oder drei Lustren die ich mehr zähle als Sie, das andere: meine Profession als Musiker. Als letzterer bin ich gewohnt gleich Hansemann, bei dem »in Geldsachen die Gemüthlichkeit aufhört« den Grundsatz zu praktiziren: in materia musices hört die Höflichkeit auf.

Doch zur Sache: Ihre Manfred-Meditation ist das Extremste von phantastischer Extravaganz, das Unerquicklichste und Antimusikalischeste was mir seit lange von Aufzeichnungen auf Notenpapier zu Gesicht gekommen ist. Mehrmals mußte ich mich fragen: ist das Ganze ein Scherz, haben Sie vielleicht eine Parodie der sogenannten Zukunftsmusik beabsichtigt? Ist es mit Bewußtsein, daß Sie allen Regeln der Tonverbindung, von der höheren Syntax bis zur gewöhnlichen Rechtschreibung ununterbrochen Hohn sprechen? Abgesehen vom psychologischen Interesse – denn in Ihrem musikalischen Fieberprodukte ist ein ungewöhnlicher, bei aller Verirrung distinguirter Geist zu spüren – hat Ihre Meditation vom musikalischen Standpunkte aus nur den Werth eines Verbrechens in der moralischen Welt. Vom apollinischen Elemente habe ich keine Spur entdecken können und das dionysische anlangend habe ich, offen gestanden, mehr an den lendemain eines Bacchanals als an dieses selbst denken müssen. Haben Sie wirklich einen leidenschaftlichen Drang, sich in der Tonsprache zu äußern, so ist es unerläßlich, die ersten Elemente dieser Sprache sich anzueignen: eine in Erinnerungsschwelgerei an Wagnersche Klänge taumelnde Phantasie ist keine Produktionsbasis. Die unerhörtesten Wagnerschen Kühnheiten, abgesehen davon, daß sie im dramatischen durch das Wort gerechtfertigten Gewebe wurzeln (in rein instrumentalen Sätzen enthält er sich wohlweislich ähnlicher Ungeheuerlichkeiten) sind außerdem stets als sprachlich correkt zu erkennen – und zwar bis auf das kleinste Detail der Notation; wenn die Einsicht eines immerhin gebildeten Musikverständigen wie Herr Dr. Hanslick hierzu nicht hinreicht, so erhellt hieraus nur, daß man um Wagner als Musiker richtig zu würdigen, musicien et demi sein muß. Sollten Sie, hochverehrter Herr Professor, Ihre Aberration ins Componirgebiet, wirklich ernst gemeint haben, woran ich noch immer zweifeln muss – so componiren Sie doch wenigstens nur Vokalmusik – und lassen Sie das Wort in dem Nachen, der Sie auf dem wilden Tonmeere herumtreibt, das Steuer führen.

Nochmals – nichts für ungut – Sie haben übrigens selbst Ihre Musik als »entsetzlich« bezeichnet – sie ists in der That, entsetzlicher als Sie vermeinen, zwar nicht gemeinschädlich, aber schlimmer als das, schädlich für Sie selbst, der Sie sogar etwaigen Ueberfluß an Muße nicht schlechter todtschlagen können, als in ähnlicher Weise Euterpe zu nothzüchtigen.

Ich kann nicht widersprechen, wenn Sie mir sagen, daß ich die äusserste Grenzlinie der civilite puerile überschritten habe: »erblicken Sie in meiner rücksichtslosen Offenheit (Grobheit) ein Zeichen ebenso aufrichtiger Hochachtung« diese Banalität will ich nicht nachhinken lassen. Ich habe nur einfach meiner Empörung über dergleichen musikfeindliche Tonexperimente freien Lauf lassen müssen: vielleicht sollte ich einen Theil derselben gegen mich kehren, insofern ich den Tristan wieder zur Aufführung ermöglicht habe, und somit indirekt schuldig bin, einen so hohen und erleuchteten Geist, wie den Ihrigen, verehrter Herr Professor, in so bedauerliche Klavierkrämpfe gestürzt zu haben.

Nun vielleicht curirt Sie der »Lohengrin« am 30sten, der | übrigens leider nicht unter meiner Direktion sondern unter der des regelmäßig functionirenden Hofkapellmeisters Wüllner gegeben wird (einstudiert hatte ich ihn im Jahre 1867) – für Holländer und Tristan sind die Daten noch nicht bestimmt – man spricht vom 3 und 6 August – Andre sagen 5 und 10 August. Etwas Offizielles bin ich außer Stande Ihnen darüber mitzutheilen, da bis zum Sonntag von Sr. Excellenz ab bis zum letzten Sänger Alle die Ferienzeit auf dem Lande genießen.

Ich bin wiederum in derselben Verlegenheit wie, als ich die Feder in die Hand nahm. Seien Sie mir nicht zu böse, verehrter Herr und erinnern Sie Sich meiner gütigst nur als des durch Ihr prachtvolles Buch – dem hoffentlich ähnliche Werke bald nachfolgen werden – wahrhaft erbauten und belehrten und deßhalb Ihnen in vorzüglichster Hochachtung dankergebensten

H v Bülow

Nietzsche aan Von Bülow – (nr. 268, kladversie van 269)

An Hans von Bülow in München (Entwurf )

<Basel, waarschijnlijk op of kort voor 29 oktober 1872, de datum van de uitgegane brief>

Nun Gott sei Dank das ich das und gerade das von Ihnen hören muss. Ich weiss schon einen wie unbehaglichen Moment ich Ihnen gemacht habe dafür sage ich Ihnen, wie sehr Sie mir genutzt haben. Denken Sie das mir, in meiner musikal. Selbstzucht, allmählich jede Zucht abhanden gekommen ist, das ich nie von einem Musiker ein Urtheil uber meine Musik horte und das ich wahrhaft glücklich, auf eine so einfache Art uber das Wesen meiner allerletzten Compositionsperiode aufgekrt zu werden. Denn leider muss ich es gestehn – mache ich Musik eigner Fabrik von Kindheit an, besitze die Theorie durch Studium Albrechtberger‘s, habe Fugen en masse geschrieben und bin des reinen Stils – bis zu einem gewissen Grad der Reinheit fahig. Dagegen überkam mich mitunter ein so barbarisch-excessives Gelust, eine Mischung von Trotz und Ironie das ich – ebenso wenig wie Sie scharf empfinden kann, was in der letzten Musik als Ernst als Karikatur als Hohn gemeint. Meinem nächsten Hausgenossen (o der Arme!) habe ich es als Pamphlet auf die Programmmusik zum Besten gegeben. Und die ursprüngliche Charakterbezeichnung der Stimmung war cannibalido. Dabei ist mir nun leider klar, das das Ganze sammt dieser Mischung von Pathos und Bosheit, einer wirklichen Stimmung absolut entsprach und das ich an der Niederschrift ein Vergnugen empfand, wie bei nichts Früherem. Es steht demnach recht traurig um meine Musik und noch mehr um meine Stimmungen. Wie bezeichnet man einen Zustand, in dem Lust Verachtung Übermuth Erhabenheit durch einander gerathen sind? – Hier und da verfalle ich in dies gefährliche mondsüchtige Gebiet. – Dabei bin ich – das glauben Sie mir – unendlich weit entfernt, von dieser halb psychiatrischen Musikerregung aus, Wagnersche Musik zu beurtheilen und zu verehren. Von meiner Musik weiss ich nur eins das ich damit Herr über eine Stimmung werde, die, ungestillt, vielleicht schädlicher ist. An jener verehre ich gerade diese höchste Nothwendigkeit – und wo ich sie als mangelhafter Musiker nicht begreife setze ich sie gläubig voraus. Was mir aber an der letzten Musik besonders vergnüglich war, das war gerade, bei dem tollsten Überschwang eine gewisse Karikatur jener Nothwendigkeit. Und gerade diese verzweifelte Contrapunktik muss mein Gefuhl in dem Grade verwirrt haben das ich absolut urtheilslos geworden war. Und in dieser Noth dachte ich mitunter selbst besser von dieser Musik – ein höchst bedauerlicher Zustand, aus dem Sie mich jetzt gerettet haben. Haben Sie Dank! Das ist also keine Musik? Da bin ich recht glücklich daran, da brauche ich mich gar nicht mehr mit dieser Art des otium cum odio, mit dieser recht odiosen Art meines Zeitvertreibs abzugeben. Mir liegt an der Wahrheit: Sie wissen es ist angenehmer sie zu hören als sie zu sagen. Da bin ich also doppelt wieder in Ihrer Schuld. – Aber ich bitte Sie nur um eins, machen Sie fur meine Sunde nicht den Tristan verantwortlich. Nach dem Anhören des Tristan hatte ich gewiss solche Musik nicht mehr concipirt – er heilt mich für lange Zeit von meiner Musik. Das ich ihn wieder hören konnte!

Dann will ich aber doch einen Versuch machen, eine musikal[ische] Gesundcur vorzunehmen: und viell[eicht] bleibe ich wenn ich in Ihrer Ausgabe Beethoven Sonaten studiere, unter ihrer geistigen Aufsicht und Leitung. Im Übrigen ist mir das Ganze eine höchst belehrende Erfahrung – die E r z i e h u n g s frage, die mich auf anderen Gebieten beschäftigt, wird für mich einmal, im Bereich der Kunst, mit bes<onderer> Stärke aufgeworfen. Welchen grässlichen Verirrungen ist jetzt der Vereinzelte ausgesetzt!

Nietzsche aan Von Bülow (nr. 269) – 29 oktober 1872

An Hans von Bülow in München

Basel den 29 Okt. 1872

Verehrter Herr,

nicht wahr, ich habe mir Zeit gelassen, die Mahnungen Ihres Schreibens zu beherzigen und Ihnen für dieselben zu danken? Seien Sie überzeugt, daß ich nie gewagt haben würde, auch nur im Scherze, Sie um die Durchsicht meiner »Musik« zu ersuchen, wenn ich nur eine Ahnung von deren absolutem Unwerthe gehabt hätte! Leider hat mich bis jetzt Niemand aus meiner harmlosen Einbildung aufgerüttelt, aus der Einbildung, eine recht laienhaft groteske, aber für mich höchst »natürliche« Musik machen zu können – nun erkenne ich erst, wenn auch von Ferne, von Ihrem Briefe auf mein Notenpapier zurückblickend, welchen Gefahren der U n n a t u r ich mich durch dies Gewährenlassen ausgesetzt habe. Dabei glaube ich auch jetzt noch, daß Sie um einen Grad günstiger – um einen geringen Grad

natürlich – geurtheilt haben würden, wenn ich Ihnen jene Unmusik in meiner Art, schlecht doch ausdrucksvoll, vorgespielt hätte: mancherlei ist wahrscheinlich durch technisches Ungeschick so querbeinig auf’s Papier gekommen, daß jedes Anstands- und einlichkeitsgefühl eines wahren Musikers dadurch beleidigt sein muß.

Denken Sie, daß ich bis jetzt, seit meiner f r ü h s t e n Jugend, somit in der tollsten Illusion gelebt und s e h r v i e l Freude an meiner Musik gehabt habe! Sie sehen, wie es mit der »Erleuchtung meines Verstandes« steht, von dem Sie eine so gute Meinung zu haben scheinen. Ein Problem blieb es mir immer, woher diese Freude stamme? Sie hatte so etwas Irrationelles an sich, ich konnte in dieser Beziehung weder rechts noch links sehen, die Freude blieb. Gerade bei dieser Manfredmusik hatte ich eine so grimmig, ja höhnisch pathetische Empfindung, es war ein Vergnügen, wie bei einer teuflischen Ironie! Meine andre »Musik« ist, was Sie mir glauben müssen, menschlicher, sanfter und auch reinlicher. Selbst der Titel war ironisch – denn ich vermag mir bei dem Byronschen Manfred, den ich als Knabe fast als Lieblingsgedicht anstaunte, kaum mehr etwas Anderes zu denken, als daß es ein toll-formloses und monotones Unding sei. –

Nun aber schweige ich davon und weiß, daß ich, seit ich das Bessere, durch Sie weiß, thun werde was sich geziemt. Sie haben mir s e h r g e h o l f e n – es ist ein Geständniß, das ich immer noch mit einigem Schmerze mache. –

Macht Ihnen vielleicht die mitfolgende Schrift des Prof. Rohde einiges Vergnügen? Der Begriff des »Wagnerschen Philologen« ist doch neu – Sie sehen, es sind ihrer nun schon z w e i.

Gedenken Sie meiner, verehrtester Herr, freundlich und vergessen Sie, zu meinen Gunsten, die musikalische und menschliche Qual, die ich Ihnen durch meine unbesonnene Zusendung bereitet habe: während ich Ihren Brief und Ihre Rathschläge gewiß nie vergessen werde. Ich sage, wie die Kinder sagen, wenn sie etwas Dummes gemacht haben »ich will’s gewiß nicht wieder thun« und verharre in der Ihnen bekannten Neigung und Hochschätzung

als Ihr stets ergebener

Friedrich Nietzsche.

- Seien Sie überzeugt, daß ich nie gewagt haben würde, auch nur im Scherze, Sie um die Durchsicht meiner »Musik« zu ersuchen, wenn ich nur eine Ahnung von deren absolutem Unwerthe gehabt hätte! Leider hat mich bis jetzt Niemand aus meiner harmlosen Einbildung aufgerüttelt, aus der Einbildung, eine recht laienhaft groteske, aber für mich höchst »natürliche« Musik machen zu können… Sie haben mir sehr geholfen – es ist ein Geständniß, das ich immer noch mit einigem Schmerze mache. ↩